Seit mehr als 60 Jahren steht das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) für verlässliche IT-Infrastrukturen und Dienste zur Digitalisierung von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Mehr als 300 IT-Spezialistinnen und Forschende entwickeln und betreuen in Garching innovative Technologien und Werkzeuge, auch für den nachhaltigen Betrieb des Rechenzentrums.

Als Institut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) 1962 gegründet, entwickelt und installiert das LRZ die Voraussetzungen für computergestützte Spitzenforschung sowie flexibles und agiles Arbeiten in der Wissenschaft. Neben Rechnern, Servern und dem Münchner Wissenschaftsnetz (MWN) bietet es Cloud-Services, Online-Zugriff zu Hoch- und Höchstleistungsrechnern sowie Software und Tools zum Verarbeiten, Analysieren und Speichern von Forschungsdaten und Informationen. Dabei hilft das LRZ seinen Nutzerinnen und Nutzern rund um die Uhr bei technischen Fragen; es bietet zudem ein umfangreiches Kurs- und Trainingsprogramm und berät Institutionen, wie sie neue IT-Technik aufbauen oder bestehende optimieren können.

Das LRZ ist eines von drei Höchstleistungs-Rechenzentren des Gauss Centre for Supercomputing (GCS) und wird weltweit für seine Erfahrungen und Forschungsarbeiten geschätzt. Im Bereich Future Computing lotet es den Nutzen innovativer IT-Komponenten aus, das Zentrum für Virtuelle Realität und Visualisierung entwickelt Werkzeuge, mit denen aus Forschungsergebnissen faszinierende Bilder entstehen. Und das Quantum Integration Centre (QIC) erkundet Zukunftstechnologien und verbindet diese mit Supercomputern. Bei all diesen Aufgaben haben wir eines stets im Blick: IT effizient und nachhaltig zu betreiben.

Computer, Netze, Server, Cloudservices – hier finden Sie auf einen Blick die Beschreibungen von LRZ-Angeboten, außerdem Anleitungen für die Nutzung von Technik und Diensten.

„Es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden“, stellte unser Namensgeber der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz fest und begründete so sein Engagement für Rechenmaschinen. Als Dienstleister und Digitalisierungspartner unterstützen wir Wissenschaft und Forschung. Unsere Vision ist, Forschende mit zuverlässigen, technischen Computerressourcen und Werkzeugen nachhaltig schneller zu Erkenntnis und Wissen zu bringen: So tragen wir unseren Teil dazu bei, die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen.

Unsere Dienstleistungen sind zuverlässig, sicher und vertrauenswürdig; unsere Prozesse effizient und für Kundinnen und Kunden nachvollziehbar. Zu diesem Urteil kommen die externen Prüfstellen, die das LRZ seit 2019 nach den Normen der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO) überprüfen und für wirkungsvolles IT-Service-Management (ISO/IEC 20000) sowie für eine umfassende Informationssicherheit (ISO/IEC 27001) zertifizieren. Die Sicherheit, und insbesondere die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit sensibler Daten hat für uns am LRZ obersten Stellenwert. Zudem garantieren wir jetzt und in Zukunft, dass unsere Dienste und der IT-Support zuverlässig nach definierten Abläufen ausführen.

Der energieeffiziente Betrieb unseres Rechenzentrums liegt uns seit jeher am Herzen. Seit 2024 arbeiten wir an der Einführung eines Umweltmanagementsystems – kurz EMAS – nach ISO 14001, um in allen Teams und Abteilungen einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen einzuführen und unser Streben nach Nachhaltigkeit tiefer zu verankern. Mitarbeitende überprüfen dafür ihre Arbeitsweisen, um den Stromverbrauch oder den Einsatz von Verbrauchsmaterialien zu senken; Teams und Abteilungen kontrollieren Prozesse auf das Potenzial, Rohstoffe, Wasser oder Strom einzusparen oder das Müllaufkommen zu senken.

Supercomputer, Systeme für Künstliche Intelligenz, Quantencomputer: Damit Forschende in allen Fachrichtungen Projekte mit den jeweils passenden Ressourcen vorantreiben können, erkunden wir stetig die innovativste Hard- und Software sowie die Bedürfnisse unserer Anwenderinnen und Nutzerkreise. Auf Basis unserer Erfahrungen bauen wir notwendige IT-Infrastrukturen auf, entwickeln und optimieren zuverlässige IT-Dienstleistungen für Wissenschaft, Forschung und Lehre. Unser Anspruch dabei: Wir stellen Usern sichere und energieeffiziente Technik zur Verfügung, die sie flexibel und nach eigenen Bedürfnissen skalieren oder anpassen können. Außerdem unterstützen und schulen wir Wissenschaftlerinnen und Forschende im Umgang mit innovativen Technologien: So tragen wir unseren Teil dazu bei, dass Forschung effizient zu verwertbaren Resultaten führt.

Wir können nicht davon ausgehen, dass wir alles wissen: Das LRZ ist eine lernende, offene, transparente Organisation, die auf Partnerschaft und Kooperation setzt. Um Herausforderungen aus unterschiedlichsten Perspektiven bewerten zu können und dafür die besten praktischen Lösungen zu finden, vertrauen wir auf die Diversität in unseren Arbeitsgruppen und Abteilungen, zudem auf das Wissen des wissenschaftlichen Beirats und des Expertenrates. Zusammen mit Forschenden und Technologieanbietern entwickeln wir Informationstechnologien und Supercomputing stetig weiter. Im Verbund mit Hochschulen und Forschungsinstituten verbessern wir IT-Dienste und die Sicherheit der Systeme.

Als Institut der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) und als Digitalisierungspartner für Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist das LRZ sehr gut vernetzt mit Wissenschaft, und potenziellen Anwenderinnen: Dreh- und Angelpunkt in der Organisation des LRZ ist daher der Beirat, der sich zurzeit aus 30 Professorinnen und Professoren zusammensetzt und den die BAdW und bayerische Hochschulen berufen. Aus diesem Gremium wird das Direktorium bestehend aus vier Mitgliedern gewählt, die wiederum die Leitung des LRZ bestimmen.

Die Leitung des LRZ unterstützen vier Stabsstellen, die sich um das Servicemanagement, die IT-Sicherheit und den Datenschutz kümmern. Darunter sortieren sich die fünf Abteilungen, die für die Aktivitäten, Dienstleistungen und technischen Ressourcen am LRZ verantwortlich zeichnen. Als fachübergreifende Querschnittseinheit ist das Forschungsteam am LRZ angesiedelt, das in die sieben Themenfelder Environmental Computing, Research Data Management, Visualisierung, IT-Management und -Security, Big Data und Künstliche Intelligenz, Trusted Research Environments, Future Computing & Energieeffizienz sowie Research und Information Management unterteilt ist.

Vorsitzender des Direktoriums und Leiter des LRZ

stellvertretender Leiter des LRZ

TUM School of Computation, Information and Technology und Direktor LRZ

TUM School of Computation, Information and Technology und Direktor LRZ

Lehrstuhl Datenbanksysteme und Data Mining, LMU, und Direktor LRZ

Das LRZ wurde 1962 unter dem Dach der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) gegründet. Diese vorausschauende Entscheidung der Gründerväter brachte dem Rechenzentrum Unabhängigkeit und war Voraussetzung für sein Wachstum und seine Internationalisierung. Durch die BAdW ist das LRZ in ein wertvolles Netzwerk aus Weltklasse-Wissenschaftlerinnen eingebunden, die mit ihren Forderungen und Ideen das LRZ und seine Aufgaben weiterbringen. Nach dem Vorbild der BAdW widmet sich das LRZ außerdem der Grundlagenforschung und der Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Das LRZ gibt seinen nächsten Höchstleistungsrechner in Auftrag. Blue Lion soll ab 2027 für Forschung und Wissenschaft rechnen und kann neben klassischen HPC-Workloads auch Methoden der Künstlichen Intelligenz ausführen. Dazu wird der Supercomputer nicht nur mit Central Processing Units (CPU), sondern auch mit Graphics Processing Units (GPU) ausgerüstet. Diese ermöglichen nicht nur statistische Datenanalysen, sondern beschleunigen das wissenschaftliche Rechnen und Simulationen. Wie die GPU werden mittelfristig auch Quantenprozessoren das Höchstleistungsrechnen beschleunigen – und um viel mehr neue Rechenmethoden erweitern.

Das LRZ holt das Quantencomputing aus den Physiklaboren und eröffnet dazu sein Quantum Integration Centre (QIC). Um die Zukunftstechnologie möglichst schnell in den Alltag von Wissenschaftler:innen zu bringen, plant das LRZ mit Partnern aus dem Munich Quantum Valley innovative Quantenprozessoren mit seinen Supercomputern zu verbinden. Als erstes Rechenzentrum der Welt erreicht das LRZ dieses Ziel im Sommer 2024 mit einem Quantensystem auf Basis von supraleitenden Schaltkreisen. Weitere Quantentechnologien, die etwa mit Laserlicht und Ionenfall arbeiten, sind zu diesem Zeitpunkt schon in der Erprobung und können von Forschenden genutzt werden.

Das Moore’sche Gesetz, nach dem sich Rechenkraft durch technischen Fortschritt binnen weniger Jahre stetig verdoppelt, gerät allmählich an Grenzen. Beschleuniger und neue Prozessorarchitekturen werden entwickelt, um damit zu experimentieren, richtet das LRZ ein eigenes Testfeld ein. Das Bavarian Energy, Architecture and Software Tetbed, kurz: BEAST, unterstützt die Konzeption und Planung der nächsten High-Performance Systeme am LRZ und hilft dabei, Strategien zur Steigerung der Energieeffizienz zu entwickeln.

Im Juli 2012 wächst das LRZ weiter und werden Erweiterungsbauten eingeweiht: Für die nächste Generation von Supercomputern wird die Fläche im Rechnerwürfel in etwa verdoppelt, außerdem braucht das LRZ weitere Büros und Kurs-Räume. Die Supercomputer werden nun in zwei Phasen aufgebaut: Das ist der Dynamik der Technikentwicklung, insbesondere der steigenden Energieaufnahme geschuldet. Nach vier bis 5 Jahren Laufzeit wird – mit neuerer, sparsamerer Technik – ein ähnlich starkes System installiert. Und während die Phase 1 von SuperMUC-NG von Lenovo im LRZ ankommt, wird der erste Teil von SuperMUC wieder abgebaut.

Im Erweiterungsbau findet neben Büros auch das Zentrum für Virtuelle Realität und Visualisierung (V2C) seinen Platz.

Nach dem Linux-Cluster ziehen im April 2006 auch die Server nach Garching um. Fun Fact: Die schnellste Methode, 1,5 Petabyte an Daten ins neue Rechenzentrum zu übertragen, war der Transport aller Tapes durch Lastwagen. So wurde eine Transferrate von 7 Terabit pro Sekunde erreicht – das schaffen selbst aktuelle Netze (noch) nicht. Im Herbst 2006 geht der HLRB II in Betrieb.

Das Grid-Computing breitet sich seit der Jahrtausendwende aus, das LRZ beteiligt sich an entsprechenden Projekten, vernetzt sich dabei erst mit regionalen und nationalen Rechenzentren, schließlich auch mit Einrichtungen in aller Welt. Das LRZ erforscht seither im weltweiten Grid-System der Hochenergiephysiker die elementarsten Bestandteile der Materie.

Die Sanierungsarbeiten im LRZ werden bis 1997 abgeschlossen. Gleichzeitig wird der erste Höchstleistungsrechner für Bayern, HLRB, geplant, der im März 2000 installiert wird: Das Hitachi SR8000-F1-System schafft etwa einen TeraFLOP oder rund eine Billion Gleitkommarechnungen pro Sekunde. Schon 1999 wurden für lange serielle Rechenjobs 8 Systeme installiert, die sukzessive zu einem Cluster aus Hunderten von PCs mit Partitionen für unterschiedliche Anforderungen (32 und 64 Bit, serielle und parallele Programme, shared memory Knoten) ausgebaut wird. Mit der Entscheidung für den nächsten Supercomputer wird außerdem ein neues Rechenzentrum auf dem entstehenden Forschungscampus in Garching geplant.

Zwischen 1996 und 2002 wächst das am LRZ gespeicherte Datenvolumen von einem Terabyte (TB) auf 217 Terabyte und bis 2007 auf ein Petabyte. Das fordert neue Dienste rund um die kurzfristige Sicherung von Daten und die Langzeitarchivierung, für die immer neue Hard- und Software angeboten werden. Von Spulenbändern wandern Nutzungsdaten in das erste von Robotern bediente VHS-Kassettensystem. Zusätzliche Speicherkapazitäten intensivieren die Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Bibliotheksverbund Bayern. Weil Daten wertvoll sind, wird der der komplette Datenbestand des LRZ seit 2012 sicherheitshalber noch in einem zweiten Rechenzentrum verwahrt, die Stabi verfügt im gleichen Jahr über einen eigenen Speicher mit 700 TB am LRZ.

Die Nachfrage nach Rechenbedarf steigt permanent, nicht nur in München, sondern in ganz Bayern. Sie wird durch die schrittweise Installation eines Cray Y-MP4/432-Hochleistungsrechners mit 4 Prozessoren und zuletzt 512 Megabyte Hauptspeicher befriedigt. Doch auch diese Anlage reicht bald nicht mehr aus. Gleichzeitig wird eine Kontaminierung des LRZ durch Asbest bekannt – der Betrieb des Rechenzentrums muss in Container verlagert, ein Neubau sowie weitere Hochleistungs-Systeme werden geplant.

Spätestens mit den ersten Hochleistungsrechnern wächst das Datenfernverarbeitungsnetz, das Gerätschaften wie Lochkartenleser, Drucker oder Plotter mit den zentralen Rechnern des LRZ verbindet. Doch in den 1980er Jahren entsteht das erste Kommunikationsnetz, das Computer, später auch mobile Devices sowie Rastermikroskope, Mess- und Prüfstände und andere Laborgeräte miteinander verbindet. Mit der Installation von Glasfaserverbindungen zwischen den Münchner Hochschulen und durch den Aufbau eines stadtweiten Backbone-Netzes mit Routern entsteht allmählich das Münchner Wissenschaftsnetz, das 1990 mit dem Deutschen Forschungsnetz und 1991 mit dem Internet verbunden wird. Hier wachsen in den kommenden Jahren nicht nur die Übertragungsgeschwindigkeiten, sondern auch die Vernetzung von Forschungseinrichtungen.

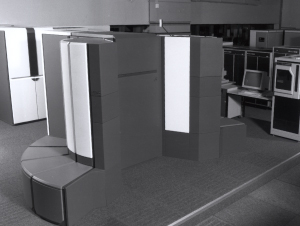

Das erste zentrale Computersystem, bestehend aus 2 Rechner von Control Data, einem Datenfernverarbeitungsnetz von AEG-Telefunken, 11 Stapelstationen mit Lochkartenleser, Lochstreifenleser und Schnelldrucker, 200 Textsichtgeräten, 5 graphischen Sichtgeräten und 10 seriellen Druckern nimmt seinen Betrieb auf.

Das "Akademie-Rechenzentrum" startet in Münchens Richard-Wagner-Straße und betreibt eine TR4-Anlage von Telefunken, den ALGOL-Compiler und das Betriebssystem werden im Rechenzentrum entwickelt, das schnell zu klein wird, seit 1966 "Leibniz-Rechenzentrum" heißt und 1970 in die Barer Straße umzieht, wo neben der TR4- noch eine TR440-Anlage und 1971 der Satellitenrechner TR86S installiert werden.

Unter dem Dach der BAdW gründen die TUM-Professoren Hans Piloty und Robert Sauer die „Kommission für elektronisches Rechnen“, die mit Förderung des Freistaates Bayern beschließt, ein Rechenzentrum für die Münchner Hochschulen und die Wissenschaft zu erreichten und Forschung für die Informatik zu betreiben.

Zum 50. Geburtstag des LRZ, 2012, verfasste unser ehemaliger Leiter Prof. Heinz-Gerd Hegering eine Chronik des LRZ: Es ist ein buntes Kaleidoskop aus Geschichten rund ums LRZ. Für Fans der Informatik-Geschichte stellen wir die digitale Ausgabe hier bereit.

Wenn Sie Rechenkraft für Forschungsprojekte brauchen oder Ansprechpartner für innovative Technologien suchen, dann sind Sie bei uns richtig. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat sowie unseren Expertinnen zur Verfügung. So erreichen Sie uns,